조선의 역사 기록 사고(史庫), 역사를 보존하기 위한 노력!

조선시대 사고(史庫)의 역사와 역할: 국가 서적 보존의 비밀

조선시대는 유구한 역사와 풍부한 문화를 자랑하는 시기였습니다. 이러한 역사와 문화를 후대에 전하기 위해 국가의 주요 서적들을 보존하고 관리하는 시스템이 필요했습니다. 바로 이 역할을 담당했던 것이 바로 사고(史庫)였습니다. 이번 포스팅에서는 조선시대 사고의 개요부터 설치, 관리, 임진왜란과의 관계, 그리고 조선 후기의 변화까지 자세히 알아보겠습니다.

개요: 사고란 무엇인가?

사고(史庫)는 조선시대에 국가의 중요한 서적들을 보존하고 관리하기 위해 설치된 기관입니다. 때로는 사각(史閣)이라고도 불리며, 특히 실록을 반드시 보관했기 때문에 실록각(實錄閣)이라고도 불렸습니다. 조선시대의 사고는 한양에 위치한 내사고인 춘추관사고(春秋館史庫)와 지방의 여러 곳에 설치된 외사고(外史庫)로 구분되었습니다.

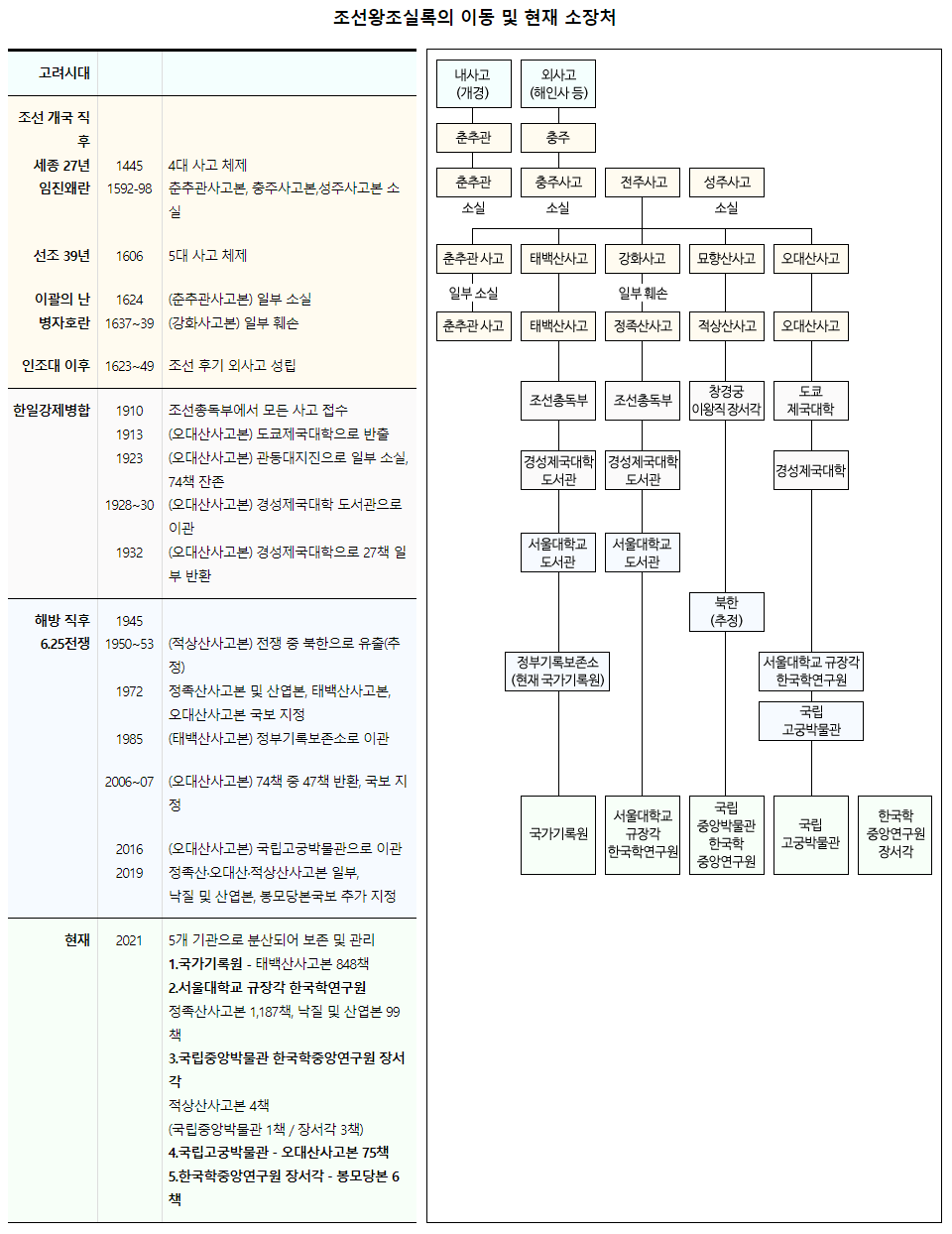

조선 전기에는 충주, 전주, 성주 등 세 곳에 외사고가 설치되었지만, 임진왜란 때 대부분 소실되었습니다. 다행히 전주사고에 보관된 서적들만이 병화를 피할 수 있었는데, 이는 이후 사고의 보존과 관리에 큰 영향을 미쳤습니다. 조선 후기에는 서적의 안전을 더욱 강화하기 위해 태백산, 오대산, 묘향산(적상산으로 이전), 강화부(정족산으로 이전) 등 산속 깊숙한 곳에 사고를 옮겨 설치하게 되었습니다.

조선 전기 외사고의 설치와 역할

조선 전기, 즉 조선의 초기 시기에는 사고가 주로 수도 한양과 충청도, 경상도, 전라도 등 지방에 분산 설치되었습니다. 한양의 춘추관 사고와 충청도 충주 사고가 가장 먼저 건립되었으며, 충주 사고는 1412년(태종 12년) 이전에 이미 설치된 것으로 알려져 있습니다. 1439년(세종 21년)에는 경상도 성주와 전라도 전주에도 외사고가 신설되어, 『세종실록』, 영릉 비문(英陵碑文) 등 국가의 주요 문헌들이 네 곳의 사고에 나누어 보관되었습니다.

이처럼 사고를 여러 곳에 분산 설치한 이유는 한 곳에서 불의의 재난이 발생하더라도 다른 곳의 서적을 바탕으로 재간행할 수 있도록 대비하기 위함이었습니다. 이러한 전략은 중국 전한의 역사학자 사마천이 『사기(史記)』를 작성할 당시 원본은 "명산에 간직하고 부본은 서울에 둔다"고 한 것에서 영감을 받은 것으로 보입니다.

조선왕조실록, 한국 역사 속의 보물에 대한 이야기입니다.

조선왕조실록, 한국 역사 속의 보물

조선왕조실록에 대한 탐구조선왕조실록은 조선 왕조의 역사를 생생하게 기록한 사료로, 대한민국의 대표적인 문화유산입니다. 1392년 조선 건국부터 1910년 대한제국까지, 27명의 왕이 다스린 519

234.goodthinq.com

임진왜란과 전주사고의 소중한 보존

임진왜란은 조선에 막대한 인적·물적 피해를 남긴 전쟁이었으며, 사고 역시 큰 위기를 맞게 되었습니다. 왜란 당시 일본군이 전투 경로에 있었던 성주, 충주, 전주, 춘추관의 사고는 모두 소실되었지만, 전주사고에 보관되었던 서적들만이 병화를 피하고 보존될 수 있었습니다.

전주사고의 서적들은 전라감사 이광(李洸), 태인의 선비 손홍록(孫弘祿), 안의(安義), 경기전 참봉 오희길(吳希吉) 등 여러 백성들의 노력으로 지켜졌습니다. 이들은 사고의 전적을 경기전의 태조 어진을 내장산으로 옮겨 병화를 피하는 등 다양한 방법으로 서적을 보호했습니다. 1593년(선조 26년)에는 일본군의 호남 침공 위협으로 인해 전적을 넘겨받아 강화부, 영변부 등을 거쳐 정족산 사고로 최종적으로 옮겨 보관되었습니다.

전주사고에서 구해낸 서적들은 『고려사』, 『동국통감』, 『여지승람』 등 다수의 중요한 역사서와 실록을 포함하고 있었으며, 이러한 서적들은 몇 차례에 걸쳐 옮겨 다녔음에도 불구하고 물에 젖거나 진흙에 오염되지 않고 잘 보존되었습니다. 그러나 이후에도 조선은 여러 차례의 전란을 겪으면서 사고의 서적들이 일부 손상되기도 했지만, 전쟁이 끝난 후 보수를 통해 서적의 가치를 유지할 수 있었습니다.

조선 후기 사고의 산속 보관

임진왜란의 뼈아픈 경험을 바탕으로 조선 후기에는 외사고를 모두 산속으로 옮겨 설치하는 방안을 채택했습니다. 1606년 오대산과 태백산에 새로운 사고를 신설하면서, 춘추관 사고, 강화부 사고, 묘향산 사고 등 총 다섯 개의 사고 체제가 구축되었습니다.

조선 전기에는 사고가 도심에 위치해 있었기 때문에 관리와 물자 공급이 용이했으나, 조선 후기에는 전란의 위협으로 인해 산속으로 옮겨짐에 따라 관리가 어려워졌습니다. 이를 해결하기 위해 사고 인근의 불교 사찰의 승려들에게 서적을 수호하도록 맡겼습니다. 예를 들어, 정족산 사고는 전등사, 적상산 사고는 안국사, 태백산 사고는 각화사, 오대산 사고는 월정사가 수호사찰이 되었으며, 사찰 주지들은 서적의 수호를 책임졌습니다.

또한, 「경외사고수직절목(京外史庫守直節目)」을 새로 제정하여 사고를 총괄하는 참봉과 수직하는 고지기를 두고, 실질적인 업무는 승려들에게 맡겼습니다. 승려들의 부역을 면제해 주고, 수호 사찰에 위전을 설정하여 경비를 조달하는 등 다양한 지원책을 마련했습니다.

사고 관리의 어려움과 극복

조선 후기의 산속 깊숙한 사고 관리는 매우 어려운 일이었습니다. 서적 목록을 정확히 정리하고, 습기나 누수, 해충 등으로부터 서적을 보호하기 위해 정기적인 점검이 필요했습니다. 또한, 사고 건물 자체의 관리와 외적의 침입이나 화재에 대비하는 것도 중요한 과제였습니다.

가장 중요한 관리 작업 중 하나는 포쇄(曝曬), 포서(曝書), 거풍(擧風)이라고 불리는 정기적인 서적 점검 작업이었습니다. 포쇄는 서적이 습기나 벌레로부터 손상되지 않도록 하기 위해 실록 등을 사고 밖으로 꺼내 햇빛을 가리고 바람이 통하도록 하는 조치였습니다. 『경국대전(經國大典)』에는 "선대 임금의 실록은 3년마다 춘추관 당상관이 열어 살펴보고 포쇄한다. 지방에는 사관을 보낸다."라는 규정이 있어 3년마다 포쇄하는 것이 원칙이었습니다. 주로 봄과 가을에 이루어졌으나, 3년이라는 주기는 잘 지켜지지 않는 경우도 있었습니다.

포쇄 작업 시에는 실록의 상태를 전체적으로 살펴보고, 실록을 보관하는 궤도를 점검한 후, 봉과(封裹) 작업을 통해 실록을 붉은 명주 보자기에 싸서 궤에 보관했습니다. 또한, 천궁가루와 창포가루가 들어간 주머니를 함께 넣어 습기와 벌레를 방지했습니다. 『박학사포쇄일기(朴學士曝曬日記)』에는 1871년에 포쇄관으로 임명된 박정양이 적상산 사고와 태백산 사고의 포쇄를 수행하는 과정을 국문 가사 형태로 기록해 두었는데, 이는 당시 사고 관리의 중요성을 잘 보여주는 자료로 주목받고 있습니다.

사고는 아무 때나 열 수 없었습니다. 세종대왕 시절에는 충주 사고의 서적을 열람하려면 예문관 관리를 통해 서적을 가져와야 했습니다. 그러나 이러한 경우는 매우 드물었으며, 조선 후기에는 사고의 문이 더욱 굳게 닫혔습니다. 서적을 꺼내는 경우는 주로 포쇄 시기, 국가의 중요한 행사, 특정 업무와 관련된 선례를 확인할 때(고출) 등에 한정되었습니다. 19세기 이후에는 의례서와 의궤의 대량 제작으로 인해 고출의 필요성이 줄어들면서, 사고의 문을 여는 횟수도 더욱 줄어들었습니다.

『형지안(形止案)』과 사고 관리의 기록

사고의 관리 실태는 『형지안(形止案)』에 자세히 기록되어 있습니다. 『형지안』은 오늘날의 도서 관리 대장과 유사한 역할을 하며, 각 사고에 대한 서책 정보, 보관 상태, 사고의 수정 사항, 포쇄·봉심·보수 등의 이유로 사고의 문을 열었을 때 점검한 내용 등이 상세히 기록되어 있습니다. 이를 통해 조선시대 사고 관리의 체계성과 철저함을 엿볼 수 있습니다.

조선시대 사고(史庫)는 국가의 중요한 서적들을 보존하고 관리하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 전쟁과 재난 속에서도 서적을 보호하기 위해 다양한 노력이 있었으며, 조선 후기에는 사고를 산속으로 옮겨 보관하는 등 서적의 안전을 더욱 강화했습니다. 이러한 노력 덕분에 많은 역사적 서적들이 오늘날까지 전해질 수 있었으며, 이는 조선의 문화와 역사를 이해하는 데 큰 도움을 주고 있습니다. 조선시대 사고의 체계적인 관리와 보존 노력은 오늘날 우리에게도 많은 교훈을 주고 있으며, 문화재 보존의 중요성을 다시 한번 일깨워줍니다.

댓글