임진왜란 전 조선통신사, 황윤길과 김성일은 왜 다른 보고를 했을까?

임진왜란의 시작 전 파견한 조선통신사의 보고

임진왜란 직전 조선이 일본의 상황을 파악하기 위해 파견한 조선통신사 황윤길과 김성일은, 귀국 후 서로 다른 의견을 조정에 보고해 훗날 엄청난 역사적 결과를 낳았습니다. 이번 글에서는 그들이 어떤 인물이었는지, 왜 판단이 갈렸는지, 또 당시 조선과 일본의 시대적 배경까지 자세히 살펴보겠습니다.

조선통신사란?

조선통신사는 조선이 일본과의 외교 관계를 위해 파견한 공식 사절단입니다. 15세기부터 19세기까지 총 12차례에 걸쳐 일본에 파견되었으며, 임진왜란이 발발한 1592년 이전인 1590년(선조 23년)에 파견된 사절단이 매우 중요한 의미를 갖습니다.

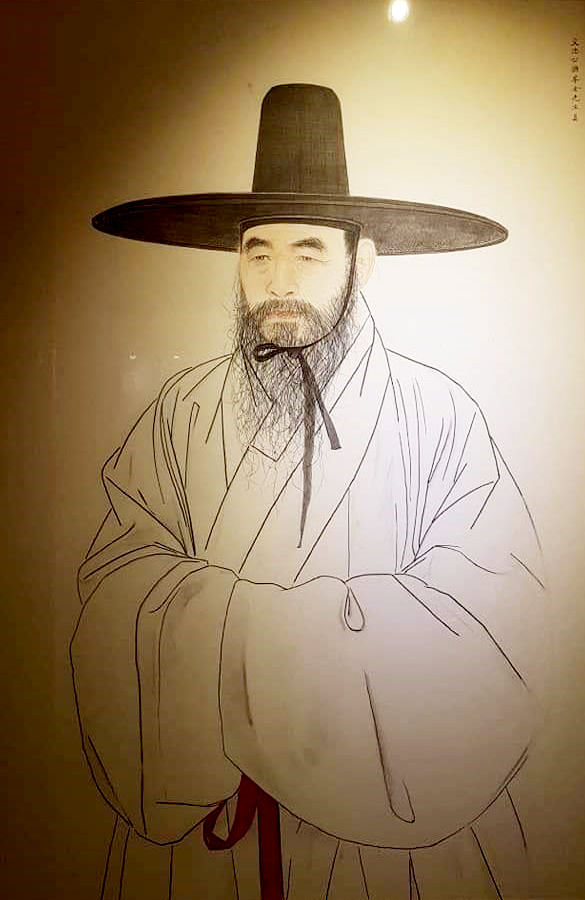

그때의 통신사 단장이 황윤길(부사), 부단장이 김성일(서장관)이었고, 이들이 다녀온 일본의 실상에 대한 서로 다른 보고가 임진왜란을 예견하거나 혹은 막지 못하는 결정적 변수로 작용하게 됩니다.

kbs징비록에서 나왔던 영상입니다.

황윤길과 김성일은 누구인가?

황윤길 (黃允吉, 1536~?)

- 경상도 출신의 문신으로, 조정에서 주로 외교적 역할을 수행한 관료였습니다.

- 성격이 직언을 잘 하고 솔직하며 외교적 감각이 뛰어난 인물로 평가받습니다.

- 1590년 일본 파견 당시 조선통신사의 부사(副使)로서, 일본의 실정을 직접 보고 귀국했습니다.

김성일 (金誠一, 1538~1593)

- 영남 유학자의 상징으로, 성리학의 이상을 중시하던 대표적인 사림 계열의 인물입니다.

- 도덕적 원칙과 현실 감각 사이에서 이상주의적 면모가 강했던 인물로 평가받습니다.

- 황윤길보다 나이가 많고, 당시 서장관(書狀官, 기록 담당)으로 통신사에 동행했습니다.

왜 두 사람의 보고는 달랐을까?

일본에서 본 '도요토미 히데요시'

황윤길과 김성일이 방문했던 1590년, 일본은 막 사상 초유의 전국통일을 거의 마무리한 상황이었습니다. 도요토미 히데요시는 오다 노부나가의 뒤를 이어 전국을 통일하고 있었고, 조선과의 외교를 통해 중국(명)을 침략하기 위한 명분을 확보하고자 했습니다.

조선을 통과해 명나라로 진출하겠다는 의도는, 조선에게 협력 또는 복종을 요구하는 것이나 다름없었습니다.

황윤길의 시각 – “일본은 전쟁 준비 중이다”

황윤길은 일본에서 본 군사 시설과 병력 동원 상황, 도요토미의 야심 등을 눈여겨보고, 귀국 후 선조에게 이렇게 보고합니다.

| “도요토미는 장차 명나라를 치려는 야망을 갖고 있습니다. 우리 조선도 준비해야 합니다.” |

그는 일본이 침략할 가능성이 크며, 도요토미가 단순한 호기심이 아니라 실질적인 군사 행동을 계획 중이라고 판단했습니다.

김성일의 시각 – “전쟁은 일어나지 않을 것이다”

반면 김성일은 도요토미 히데요시와의 접견에서 그가 오히려 예의를 갖추고 조선을 존중하는 듯한 태도를 보였다고 해석했습니다.

그는 다음과 같은 판단을 내립니다.

| “일본은 내부 통일도 아직 완전히 끝나지 않았고, 도요토미는 말뿐이지 실질적으로 조선을 침략할 의지가 없습니다.” |

즉, 도요토미의 야망보다는 체제 내부의 불안정함을 더 크게 본 것이고, 도요토미의 발언을 덜 심각하게 여겼던 것입니다.

시대의 라이벌 두사람에 대한 영상입니다.

당시 조선 조정의 상황

1590년 당시 조선은 선조(宣祖) 치세로, 사림이 정국을 주도하던 시기였습니다. 그러나 붕당 정치가 시작되어 '동인과 서인'의 대립이 본격화된 상황이었고, 현실보다 명분을 중시하는 분위기가 강했습니다.

이런 가운데 김성일은 사림의 지지를 받고 있던 동인의 핵심 인물로, 그의 말은 조정에 큰 영향을 끼쳤습니다. 황윤길은 상대적으로 외교 관료 출신이었기 때문에 조정 내 영향력에서 밀렸습니다.

결국 선조는 김성일의 "전쟁 가능성은 낮다"는 보고를 받아들이게 되었고, 조선은 전쟁에 대비하지 않은 채 1592년 임진왜란을 맞이하게 됩니다.

결과와 평가

전쟁은 현실이 되었고, 황윤길의 경고는 맞았습니다. 이로 인해 김성일은 큰 비판을 받았고, 일부 기록에서는 임진왜란을 초래한 '오판'의 주역으로 지목되기도 합니다.

하지만 김성일의 판단은 단순히 무능에서 비롯된 것이 아니라, 조선 사대부 특유의 이상주의와 당시 조정의 분위기를 반영한 결과라고 할 수 있습니다. 결국 두 사람의 판단 차이는 현실 감각과 이상주의, 외교 관찰자의 시각 차이에서 비롯된 것이었습니다.

마무리

조선통신사 황윤길과 김성일의 상반된 보고는 조선 역사에서 매우 상징적인 사건입니다. 한 사람은 냉정한 현실을, 한 사람은 도덕적 이상을 중시한 판단을 내렸습니다. 그리고 그 결과는 우리가 잘 아는 임진왜란의 비극으로 이어졌습니다.

이들의 이야기는 오늘날에도 시사하는 바가 큽니다. 국제 정세를 판단할 때, ‘듣고 싶은 말’보다 ‘봐야 할 현실’을 보는 안목이 얼마나 중요한지를 일깨워줍니다.

댓글